110・187・250タブ端子に半田付けをする

タブ端子に半田付けをする例を紹介します。

相手側の平型端子(ファストン端子)を電線に圧着して嵌合する方法が多いですが、スペースの都合などでタブ端子に直接電線を半田付けをして結線する場合がります。

弊社でもタブ端子に半田付けをする加工を頂く事がありますので、例題を掲載します。

タブ端子に半田付けする代表はACインレット

タブ端子を使っているコネクターや製品は多岐にわたりますが、ACインレットやスイッチ類が代表例です。

今回はACインレットを例にとります。

ACインレットの本体 家庭用の製品ではあまり見かけないものです |

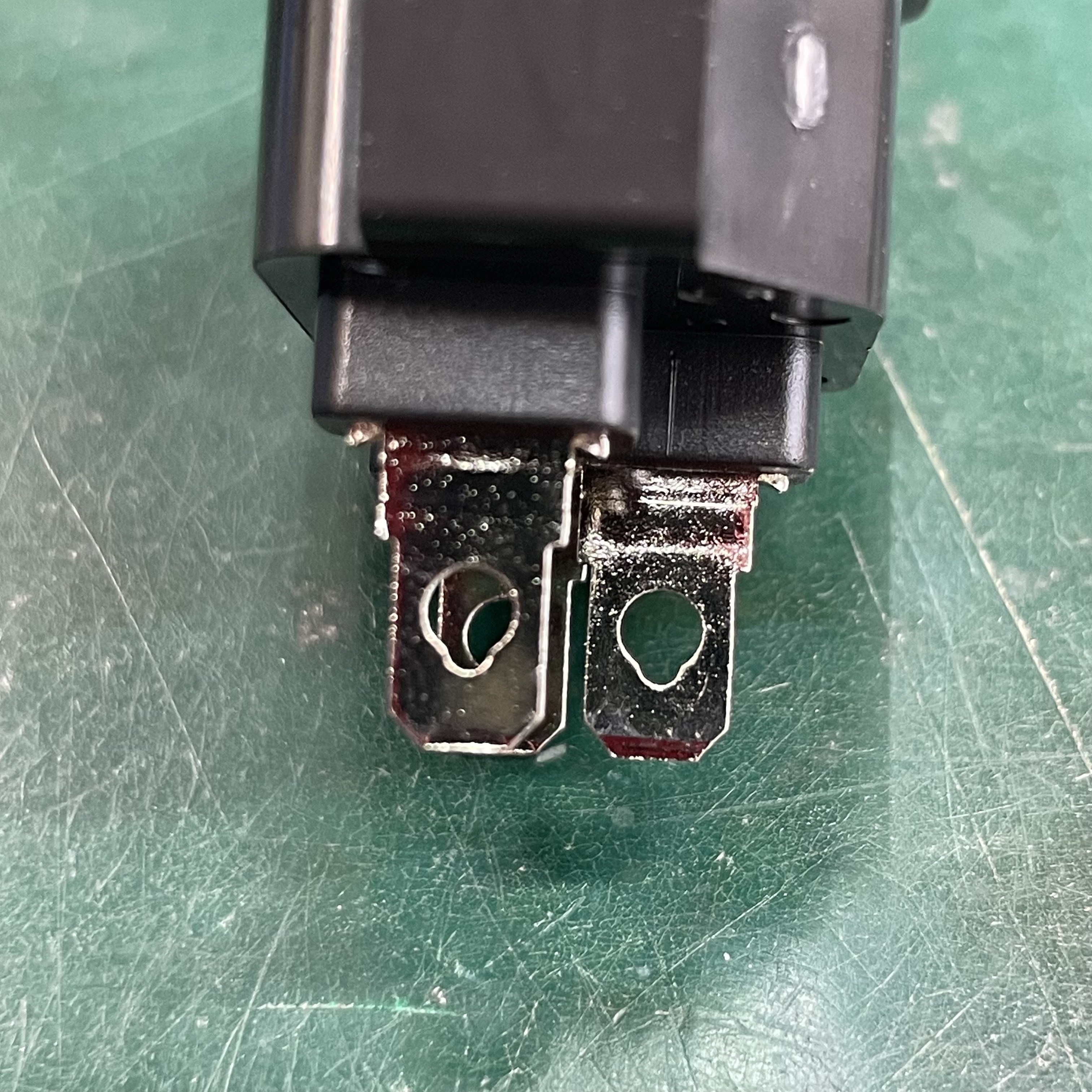

ACインレットのタブ端子部分 この部分に半田付けをする |

ファストン端子のTMEDN630809-FA |

ニチフ製のTMEDN630809-FAなど最初から絶縁被覆付の平型差込端子を圧着して取り付けるとコストダウンになります。

しかし専用の圧着工具が必要だったり浅打ち(所謂首吊り)という不良が発生しやすかったりとデメリットがあります。

条件次第で半田付けをして接続した方が良い場合もあります。

慣れないとイモ半田になりやすい!半田付けをする時のちょっとしたコツ

半田付けとなると多少なりとも苦手意識が出る方もいらっしゃると思います。なんでかってどうしても半田が乗らなかったり、イモ半田や角が発生して品質がダメだったりとトラウマ要素がどうしても出てきます。

成功率を上げる方法ですが、まずフラックス不足で半田が乗らないことが多いです。フラックス入りの糸半田を使用しても加熱し過ぎによるフラックス不足が起こることがありますので後付け出来るフラックスを手元に置いておくと失敗を減らす事が出来ます。

但し、後付けのフラックスは半田が流れやすくなります。半田が流れてほしくないところにまで半田が流れてしまうときもあるため、たっぷり染み込ませない様に注意が必要です。

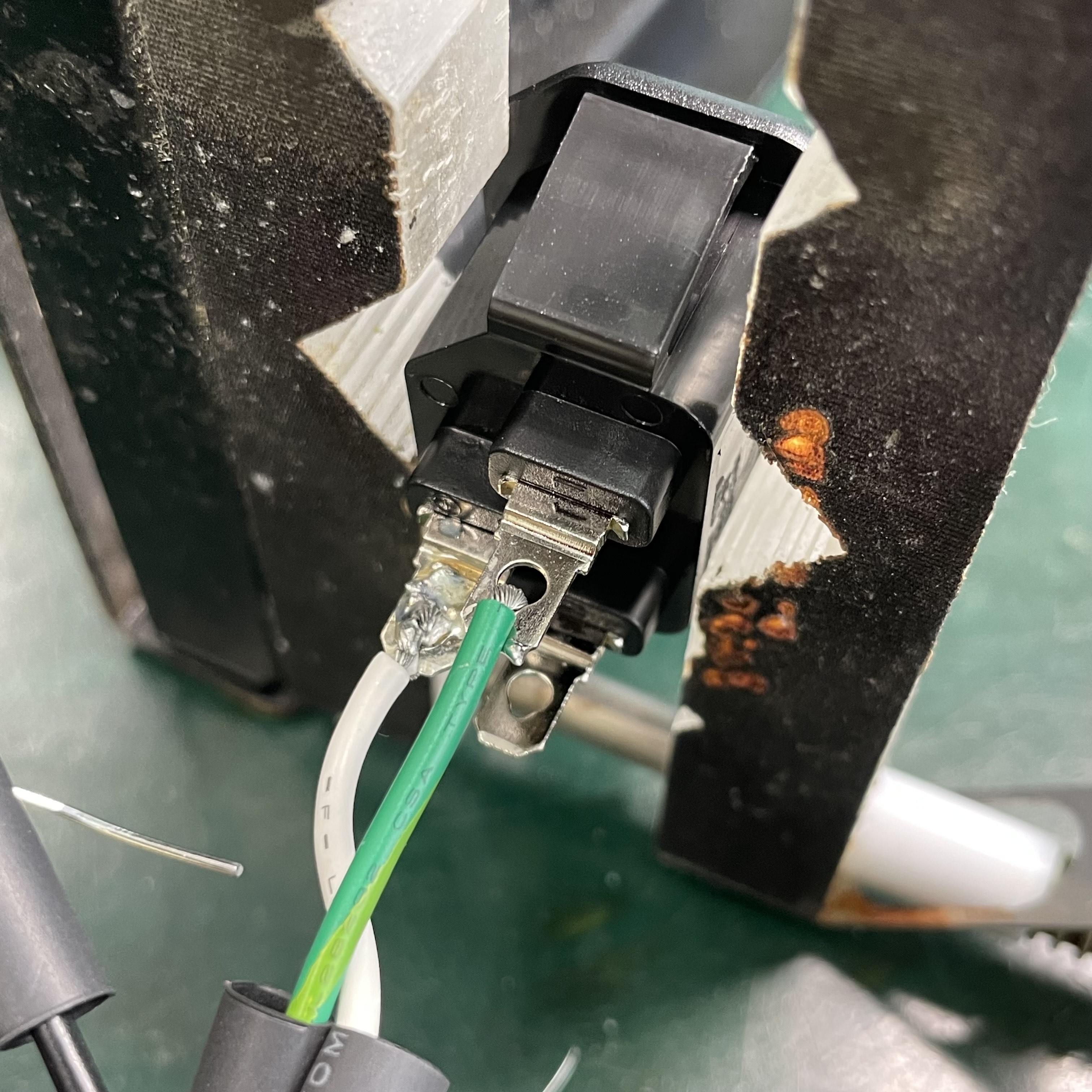

端子に穴が開いている場合はカギ半田をする |

端子の穴は塞ぎきる |

半田付けする際もただ単に半田付けをするチョン付けや電線を鍵状にして端子の穴に通すカギ半田とやり方が分かれます。

電線に電気を流した際にチョン付けで付けていると熱で半田がスライムみたいになってしまい、電線が外れてしまうトラブルがあります。

半田付けが終わったら角やイモ半田になっていないか確認

ここまで出来たらイモ半田や角が出ていないか確認します。

角が出ている場合は後付けのフラックスを塗布してもう一度再加熱すると上手く引っ込められます。

やり方が分かるまでは苦戦しがちです。

弊社ではタブ端子に限らずDサブコネクターなどにも半田付けが可能です。

こちらも読まれています

弊社で使用している半田こて 白光

糸半田と棒ハンダのメーカー千住金属